L'osservazione scientifica delle eclissi (1)

|

|

Spedizione

scientifica per l'eclissi del 1900

|

I web di carattere più "scientifico", le riviste specializzate, i vari bollettini per gli addetti ai lavori hanno già da parecchi mesi annunciato numerose spedizioni scientifiche, programmi di osservazione e richieste di collaborazione internazionale per lo studio della prossima eclissi di Sole.

In quest'epoca di satelliti, di sofisticati

strumenti e di complessi sistemi di simulazione, perché tanta gente

si appresta a fare viaggi lunghi e magari scomodi per osservare pochi

minuti di totalità?

Perché astronomi e geofisici continuano ad usare le stesse tecniche

di cento e più anni fa?

Perché è così importante osservare un'eclissi di

Sole?

|

|

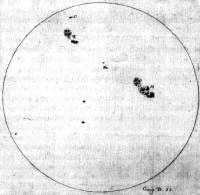

Le

macchie solari disegnate da Galileo nel 1612

|

Il Sole è oggetto di studio da migliaia di anni. Gli astronomi cinesi e i filosofi dell'antichità classica conoscevano l'esistenza delle macchie solari.

Ai primi del 1600 Galileo, con uno strumento

messo a punto da poco, il telescopio, ne fece disegni dettagliati. Le

sue osservazioni di quanto succedeva all'approssimarsi delle macchie al

bordo del Sole furono la prima evidenza convincente che questi fenomeni

appartenevano alla superficie dell'astro e non erano dovuti a qualche

tipo di evento atmosferico terrestre o a "ombre" proiettate da altri corpi

celesti.

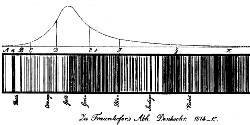

L'invenzione della spettroscopia, ai primi del XIX secolo, rese possibile la messa a punto di modelli di funzionamento delle reazioni nucleari all'interno delle stelle e la scoperta di nuovi elementi chimici come l'elio, individuato nella seconda metà del secolo nell'atmosfera solare e isolato sulla Terra solo molto più tardi.

|

|

Lo

spettro della luce solare pubblicato da Fraunhofer (1817)

|

Eppure le nostre conoscenze attuali della nostra Stella sono molto strane.

Conosciamo dettagli come il suo campo magnetico o la composizione chimica e il comportamento delle particelle della sua atmosfera, ma possiamo solo fare ipotesi abbastanza vaghe su alcuni fatti fondamentali come il ciclo di 11 anni delle macchie solari o la grande differenza di temperatura fra la sua atmosfera la sua superficie.

Questi misteri insoluti costituiscono una sfida potente per i moderni studiosi del Sole i quali sperano di riuscire, attraverso lo studio della stella più vicina a noi, a migliorare la comprensione dei processi fisici che la governano e che formano la base di molte delle nostre conoscenze sull'intero universo.

Non

dimentichiamo poi che il Sole, con la sua radiazione elettromagnetica,

è il primo responsabile della vita sul pianeta Terra e influenza

in modo diretto il nostro ambiente naturale e la nostra civiltà

tecnologica.

Non

dimentichiamo poi che il Sole, con la sua radiazione elettromagnetica,

è il primo responsabile della vita sul pianeta Terra e influenza

in modo diretto il nostro ambiente naturale e la nostra civiltà

tecnologica.

Un esempio per tutti:

le "bufere" che si sviluppano nella

corona provocano splendidi spettacoli come le aurore boreali ma anche

tempeste magnetiche che mettono fuori uso satelliti per telecomunicazioni

o centrali elettriche.

Le parti del Sole responsabili della radiazione che colpisce la Terra sono quelle esterne:

- la fotosfera, da cui si origina la maggior parte di radiazione visibile: un centinaio di chilometri di spessore e una temperatura di circa 6000 °K (gradi Kelvin, scala di temperature "assolute" il cui zero è a -273.15 gradi centigradi);

- la cromosfera, che emette anche radiazione ultravioletta: un paio di chilometri di spessore e una temperatura di circa 10.000 °K;

- la corona, molto diffusa, con temperature di circa 1.000.000 °K, che sviluppa abbastanza energia da emettere raggi X e gamma.

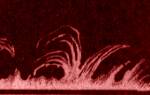

Fino alla metà dell'800 si era attribuita

scarsa importanza a due fenomeni visibili durante le eclissi totali di

Sole: la corona e le protuberanze. Anche se note dall'antichità

- Plutarco, nel primo secolo d.C. ne parla come di un "certo splendore"

che si vede intorno al Sole durante un'eclissi - molti

ritenevano che esse non appartenessero fisicamente al Sole ma derivassero

da fenomeni atmosferici.

|

|

Protuberanze

solari disegnate da Padre Secchi (1871)

|

Si deve ad un astronomo italiano, Padre Angelo Secchi la conferma della

loro esistenza come fenomeno solare. In occasione dell'eclissi del 1851,

applicando tra i primi la neonata tecnica fotografica, riuscì ad

evidenziare corona e protuberanze.

Pochi anni dopo, nel 1860 una serie di dagherrotipi presi da Secchi e

Warren de la Rue in due località a circa 400 km di distanza fornirono

la prova definitiva che non si trattava di effetti ottici ma che la corona

era un'estensione dell'atmosfera solare.

Fino a epoche molto recenti, circa una settantina d'anni fa, l'unica possibilità di osservare le parti esterne del Sole era data dalle eclissi totali.

|

|

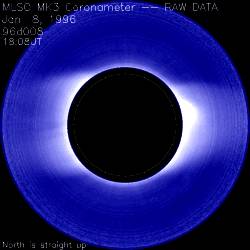

Fotografia

del Sole presa da un coronografo

|

Ma queste, oltre che essere poco frequenti,

consentono solo pochi minuti di osservazione. In tutta la prima metà

del secolo, le eclissi hanno forse permesso di osservare la corona per

meno di un'ora in totale.

E' solo dopo l'invenzione del coronografo di Berard Lyot del 1929, che

si migliorarono le possibilità di studio della corona solare. Si

trattava, in pratica, di produrre un'eclisse artificiale occultando all'interno

di un telescopio il disco del Sole e lasciando passare solo la debolissima

luce della corona.

L'Osservatorio di Kitt Peak, in Arizona, un centinaio di chilometri a

sud-ovest di Tucson a 2100 metri di quota ha oggi la più grande

torre solare esistente. E' dotata di un telescopio di 1.5 m di diametro,

con una lunghezza focale di 80 m e proietta un'immagine del Sole di 76

cm di diametro.

|

|

Torre

solare dell'Osservatorio di Kitt Peak

|

Il maggior centro europeo di ricerca solare

si trova alle isole Canarie ed è gestito dal JOSO (Joint Organization

for Solar Observations). Uno dei principali strumenti installati è

THEMIS (Télescope Héliographique pour l'Etude du Magnetisme

et des Instabilités de l'atmosphère Solaire), un telescopio

francese per il quale l'Italia ha contribuito con la costruzione di uno

strumento per la fotografia monocromatica del Sole ad alta risoluzione

spaziale (0".2) e spettrale (nella banda 4600-6800 Å).

Ma l'osservazione durante l'eclissi resta uno dei momenti fondamentali per lo studio del Sole e per riuscire ad aumentare la durata della fase di totalità non si può far altro che cercare di inseguire l'ombra della Luna sulla Terra che si muove a circa 3000 km/h. Osservatori montati su jet possono seguire in questo modo gran parte dell'eclissi e inoltre, volando a grande altezza, possono raccogliere informazioni sulla radiazione infrarossa altrimenti quasi totalmente filtrata dall'atmosfera terrestre.

|

|

|

Il

Kuiper Airborne Observatory (KAO)

|

Fotografia

di un'eclissi presa a bordo del KAO

|