La

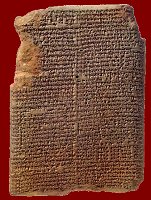

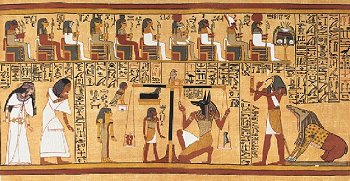

storia dell'astronomia comincia per noi con le civiltà egizia e mesopotamica

(circa 4000 anni fa). I testi giunti fino a noi ci hanno tramandato le loro

osservazioni, le loro credenze i loro sistemi di calcolo.

La

storia dell'astronomia comincia per noi con le civiltà egizia e mesopotamica

(circa 4000 anni fa). I testi giunti fino a noi ci hanno tramandato le loro

osservazioni, le loro credenze i loro sistemi di calcolo.

Tutta l'astronomia antica è permeata

di misticismo e di trascendentalismo. I Babilonesi, ad esempio, ci hanno lasciato

osservazioni di grande precisione e un apparato di calcolo estremamente raffinato

per prevedere la posizione in cielo di stelle che pure consideravano "dei

della notte". Ma soprattutto ci hanno lasciato le costellazioni, cioè

un sistema di designazione dei gruppi di stelle, che costituisce la loro eredità

più importante per le tecniche di rappresentazione del cielo utilizzate.

D'altra parte, l'esigenza di fare ordine nella volta celeste è sempre stata molto forte. Perciò, osservatori

antichi e moderni hanno sentito il bisogno di dare nomi a stelle, oggetti

e configurazioni di oggetti presenti lassù.

I

primi astronomi raggrupparono le stelle in figure per meglio identificarle

e per descrivere regioni di cielo. Verso il 2000 a.C. Babilonesi ed Egizi

avevano chiamato gruppi di stelle con nomi di animali o di personaggi mitologici.

Non c'è niente di oggettivo nella designazione delle costellazioni.

Popoli e culture diverse hanno rappresentato in modo diverso le stesse configurazioni

di stelle e la somiglianza con animali o personaggi è ininfluente:

l'unico scopo era quello di riconoscere in maniera univoca una determinata

zona di cielo.

I

primi astronomi raggrupparono le stelle in figure per meglio identificarle

e per descrivere regioni di cielo. Verso il 2000 a.C. Babilonesi ed Egizi

avevano chiamato gruppi di stelle con nomi di animali o di personaggi mitologici.

Non c'è niente di oggettivo nella designazione delle costellazioni.

Popoli e culture diverse hanno rappresentato in modo diverso le stesse configurazioni

di stelle e la somiglianza con animali o personaggi è ininfluente:

l'unico scopo era quello di riconoscere in maniera univoca una determinata

zona di cielo.

Nonostante la complessità e la sofisticazione

delle loro teorie astronomiche, Egizi e Babilonesi non riuscirono a mettere

a punto modelli in grado di spiegare tutti i movimenti degli astri. I loro

algoritmi avevano un carattere eminentemente pratico: servivano a prevedere

fenomeni importanti per la vita civile, sociale e religiosa come eclissi,

congiunzioni di astri, apparizioni o scomparse di corpi celesti, definizione

di calendari, alternarsi di stagioni.

L'anno egizio, ad esempio, iniziava con

la levata eliaca di Sirio (Sothis), e alcune registrazioni di date civili

della levata eliaca di Sirio ci hanno permesso di ricostruire la complessa

cronologia di quella civiltà.

I Babilonesi avevano sviluppato sofisticati

metodi per calcolare le congiunzioni di Sole e Luna che segnavano l'inizio

di un mese lunare, ma non avevano idea di che cosa provocasse le fasi del

nostro satellite.

Il primo approccio razionale e con pretese

di esaustività comincia con i filosofi greci del V secolo a.C. All'epoca

di Platone e di Aristotele si era formata la convinzione che i moti celesti

fossero circolari intorno ad una Terra sferica.

Eudosso di Cnido (400 - 350 a.C.), contemporaneo

di Platone, propose un modello di sfere concentriche (27 per la precisione)

che ruotavano intorno alla Terra a distanze fisse e che contenevano pianeti

e stelle. La sfera più esterna era quella delle cosiddette stelle

fisse e compiva una rotazione completa in 24 ore; su di essa erano attaccati

piccoli corpi luminosi, le stelle. Il modello ebbe successo, fu raffinato

varie volte e adottato da Aristotele.

Eudosso di Cnido (400 - 350 a.C.), contemporaneo

di Platone, propose un modello di sfere concentriche (27 per la precisione)

che ruotavano intorno alla Terra a distanze fisse e che contenevano pianeti

e stelle. La sfera più esterna era quella delle cosiddette stelle

fisse e compiva una rotazione completa in 24 ore; su di essa erano attaccati

piccoli corpi luminosi, le stelle. Il modello ebbe successo, fu raffinato

varie volte e adottato da Aristotele.

Nello

stesso periodo i matematici greci avevano sviluppato la geometria sferica

e dei sistemi di coordinate basati su riferimenti orizzontali e verticali

che usiamo ancor oggi. Grazie a queste tecniche, astronomi e cartografi furono

in grado di effettuare la misurazione e la rappresentazione grafica del cielo

e dei suoi oggetti, e di costruire gli strumenti necessari per la loro osservazione

(sfere armillari, globi celesti, astrolabi).

Oggi sappiamo che le stelle non sono fissate

su una sfera; eppure, per l'osservazione e la costruzione di carte e di atlanti,

ci comportiamo come se lo fossero.

Eudosso descrisse anche molte costellazioni

e zone di cielo, ricorrendo a nomi e figure che usiamo tuttora. Alcune di

esse erano di derivazione babilonese (come lo Scorpione, il Leone, il Toro)

altre, invece, avevano origine dai personaggi della mitologia greca (Perseo,

Andromeda, Ercole…).

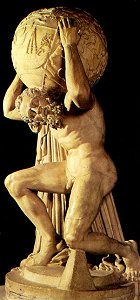

La prima rappresentazione delle costellazioni

classiche è giunta fino a noi sul cosiddetto "Atlante Farnese". Scolpita

nel II secolo a.C., rappresenta Atlante che porta sulle spalle un globo sul

quale sono raffigurate, con figure mitologiche, le costellazioni a quel tempo

note.