Fino alla fine del XVI secolo la base per

la costruzione di atlanti e carte celesti era stato il catalogo di stelle

dell'Almagesto di Tolomeo.

Verso

la fine del secolo due eventi di enorme importanza diedero nuovo impulso all'astronomia.

Tycho Brahe condusse una serie di osservazioni di incredibile precisione rimisurando

tutte le posizioni delle stelle del catalogo di Tolomeo e il navigatore olandese

Pieter Keyser, in viaggio dal Capo di Buona Speranza verso Java, osservò

il cielo australe componendo dodici nuove costellazioni, la prima aggiunta

alle configurazioni conosciute da oltre duemila anni. I nomi dati ad esse

erano nomi di animali esotici: Tucano, Uccello del Paradiso, Pesce volante.

Verso

la fine del secolo due eventi di enorme importanza diedero nuovo impulso all'astronomia.

Tycho Brahe condusse una serie di osservazioni di incredibile precisione rimisurando

tutte le posizioni delle stelle del catalogo di Tolomeo e il navigatore olandese

Pieter Keyser, in viaggio dal Capo di Buona Speranza verso Java, osservò

il cielo australe componendo dodici nuove costellazioni, la prima aggiunta

alle configurazioni conosciute da oltre duemila anni. I nomi dati ad esse

erano nomi di animali esotici: Tucano, Uccello del Paradiso, Pesce volante.

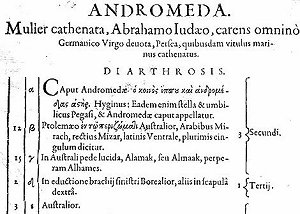

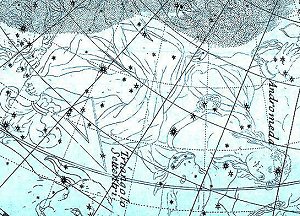

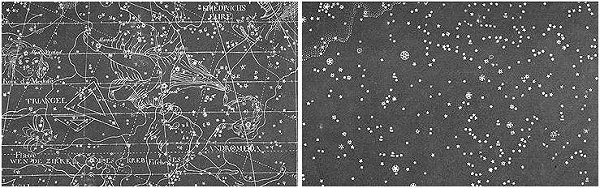

Con questi dati Johann Bayer pubblicò

nel 1603 ad Augsburg la sua Uranometria. Pregevole dal punto di vista

artistico, le 55 tavole sono un vero e proprio strumento di lavoro. Ogni mappa

riporta una griglia sulla quale è possibile leggere le coordinate con

la precisione di qualche frazione di grado. Bayer introdusse anche un sistema

di nomenclatura in uso ancor oggi: le stelle delle costellazioni venivano

identificate con lettere greche, in ordine di luminosità; così,

ad esempio, la stella brillante dell'occhio del Toro è alfa Tauri e la più luminosa della costellazione del Centauro è alfa

Centauri.

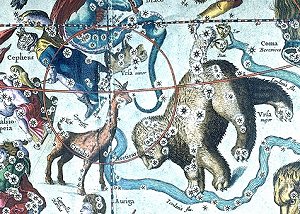

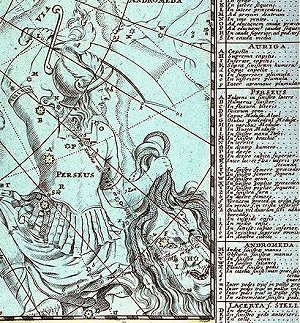

Molte delle novità nella cartografia

celeste venivano introdotte prima nella costruzione di globi che in atlanti

e carte. Il catalogo di Tycho, ad esempio, era stato utilizzato da Petrus

Plancius cinque anni prima (1598) di Bayer. Purtroppo non resta più

traccia di questi globi. Forse il miglior surrogato è il planisfero

di Andres Cellarius pubblicato nella sua Harmonia macrocosmica del

1661 (Amsterdam). Coloratissimo, se fosse avvolto su una sfera formerebbe

un globo di una trentina di centimetri di diametro, dimensione tipica per

l'epoca.

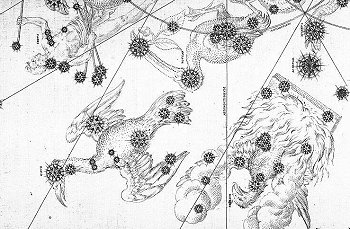

Le costellazioni aumentavano di numero.

Nel 1690 il polacco Johannes Hevelius pubblicò (Gdansk) il suo Firmamentum

Sobiescianum sive Uranographia. Sette costellazioni nuove, ma, soprattutto,

una migliore rappresentazione dell'emisfero australe. Bayer aveva usato, per

il cielo sud, le osservazioni di Keyser; Hevelius potè disporre di

quelle di Edmond Halley che nel 1676 aveva soggiornato a Sant'Elena e aveva

osservato la posizione di 341 stelle meridionali.

Qualche anno più tardi, il veneziano

Vincenzo Coronelli avrebbe prodotto splendidi globi celesti utilizzando l'atlante

di Hevelius come fonte principale. Coronelli, cartografo, produsse anche un

paio di atlanti piani come l'Epitome cosmografica, stampato a Colonia

nel 1693.

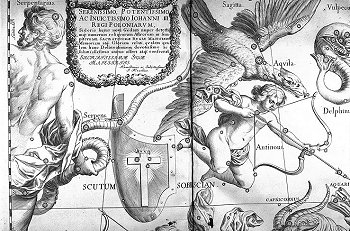

L'Uranographia di Hevelius è

dedicata a Janos Sobieski, Giovanni III Re di Polonia, al quale è dedicata

anche una delle nuove costellazioni: lo Scutum Sobiescianum.

In quell'epoca, alcuni astronomi avevano

tentato di modificare i nomi delle costellazioni, spinti da motivazioni diverse;

alcune di queste erano tributi ai monarchi e ai principi loro patroni, ma

la maggior parte divennero presto obsolete, perché non accettate dalla

comunità scientifica e quindi cadute in disuso.

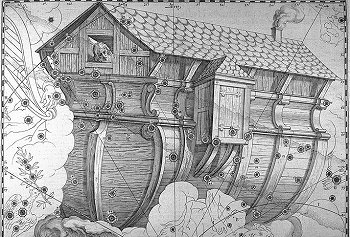

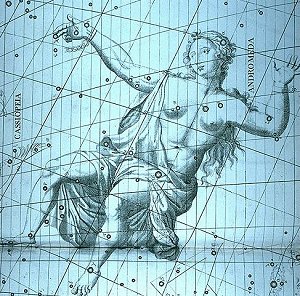

Il tentativo più radicale compiuto

in questo senso fu quello del tedesco Julius Schiller. Egli decise di sostituire

i nomi di origine "pagana" delle costellazioni con quelli di figure "cristiane";

così Cassiopeia divenne Maria Maddalena, Auriga S.Gerolamo, Perseo

S. Paolo, la Nave Argo l'arca di Noè. Il suo Coelum stellatum Christianum fu pubblicato in Augsburg nel 1627. Anche Cellarius riprese l'idea e inserì

la versione "cristiana" nell'Harmonia macrocosmica. Il tentativo però

rimase senza seguito: la forza di una tradizione millenaria si mostrò

invincibile.

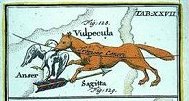

L'opera

di Hevelius generò molti altre pubblicazioni. Una delle più

belle ed interessanti fu l'Atlas portatilis coelestis di Johann Rost

(Norimberga, 1723), nel quale tavole coloratissime raffigurano le costellazioni

con poco rigore scientifico - i colori quasi nascondono le stelle - ma con

un sicuro effetto scenografico.

L'opera

di Hevelius generò molti altre pubblicazioni. Una delle più

belle ed interessanti fu l'Atlas portatilis coelestis di Johann Rost

(Norimberga, 1723), nel quale tavole coloratissime raffigurano le costellazioni

con poco rigore scientifico - i colori quasi nascondono le stelle - ma con

un sicuro effetto scenografico.

Allo stesso periodo appartiene l'Atlas

coelestis di Johann Gabriel Doppelmayr (Norimberga, 1742). Opera interessante,

più che un atlante è un testo di astronomia illustrato, come

quello di Cellarius, in cui sono presenti schemi, diagrammi e una decina di

carte e planisferi celesti.

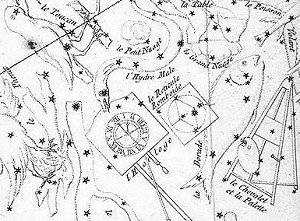

L'ultima sensibile aggiunta alla topografia

del cielo fu fatta dal francese Nicolas-Louis de Lacaille. Fra il 1750 e il

1752 egli identificò tredici nuove costellazioni del cielo australe,

misurando, dal Sud Africa, le posizioni di circa novemila stelle. A queste

costellazioni diede nomi di strumenti scientifici come telescopio, orologio,

ottante.

L'annuncio fu dato con la pubblicazione

nel 1756 a Parigi del Planisphere contenant les Constellations Celestes nelle memorie dell'Academie Royale des Sciences.

E' interessante notare che, fino ai primi

del 1700, nessun astronomo effettuò una campagna di osservazioni con

un telescopio, che pure aveva avuto tanta parte nelle ricerche di Galileo

quasi cent'anni prima.

Negli anni fra il 1700 e il 1720 John Flamsteed,

primo astronomo reale inglese e promotore dell'Osservatorio di Greenwich,

lavorò al suo British Catalogue of Stars, pubblicato nel 1725,

misurando con grande precisione le posizioni di oltre 4000 stelle.

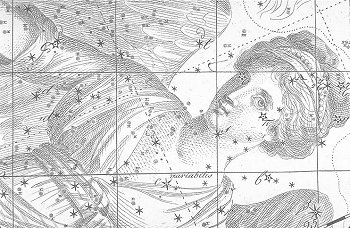

Quattro anni dopo, nel 1729, egli pubblicò

a Londra l'Atlas Coelestis: fino ad allora il testo di riferimento

era stato l'atlante di Bayer.

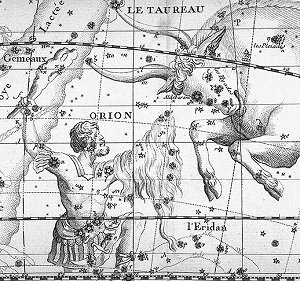

Il motivo principale che aveva mosso Flamsteed

a pubblicare un nuovo atlante era quello di correggere ciò che egli

riteneva l'errore più grave di Bayer. Questi aveva disegnato le costellazioni

rovesciate, mostrandole come viste dall'esterno del globo celeste; in questo

modo le posizioni non corrispondevano più alla descrizione tradizionale.

Quella che per Tolomeo era la "stella sulla spalla destra" di Orione, ad esempio,

sulle carte di Bayer era raffigurata sulla spalla sinistra. Quelle descrizioni

erano ancora molto usate e, secondo Flamsteed, il lavoro di Bayer introduceva

confusione nell'astronomia stellare.

A parte ciò, l'atlante di Flamsteed

era quanto di più preciso e completo fosse mai stato prodotto. Gli

mancava solo la qualità estetica dei lavori di Hevelius e di Bayer;

inoltre, il suo grande formato (quasi 60x50 cm) ne faceva un oggetto di difficile

consultazione. Queste "manchevolezze" furono superate

in molte delle edizioni successive, ridisegnate da ottimi artisti. La più

nota è, forse, l'Atlas celeste edito a Parigi dall'artista francese

Fortin nel 1776.

Non tutti si basarono sul lavoro dell'astronomo

reale. John Bevis, per citarne uno, propose un atlante ancora disegnato sui

dati di Bayer. Compose l'Uranographia Britannica intorno al 1750, ma

il fallimento dello stampatore ne ritardò l'uscita, che avvenne solo

dopo la sua morte, avvenuta nel 1711, in pochi esemplari; uno di questi, completo

e in ottime condizioni, è stato ritrovato nella biblioteca della Manchester

Astronomical Society nel 1998.

Rispetto a Bayer, l'Uranographia Britannica,

contiene più stelle, con posizioni più precise e include anche

molte stelle variabili, nebulose e alcuni degli oggetti del catalogo di Messier.

Derivazione singolare dell'atlante di Flamsteed

è il Neuster Himmels-Atlas di Christian Friedrich Goldbach (Weimar,

1799). Pensato per essere utilizzato nelle lezioni di scuole e accademie,

ha la caratteristica di essere stampato in negativo: stelle bianche su fondo

nero; inoltre, ogni carta è riprodotta due volte: una con le figure

delle costellazioni, l'altra con solo le stelle, senza figure o disegni.

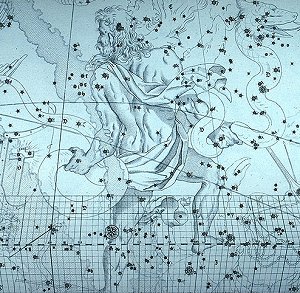

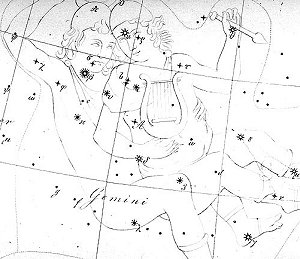

Quasi esattamente due secoli dopo l'Uranometria di Bayer, nel 1801, Johann Bode pubblica a Berlino la sua Uranographia.

E' il più grosso atlante mai prodotto:

oltre 17.000 stelle, 2.500 nebulose scoperte e catalogate da William Herschel,

tutte le costellazioni proposte fino ad allora più alcune inventate

dallo stesso Bode e delle quali si è poi perso il ricordo, come il

Pallone aerostatico, la Macchina elettrostatica o l'Officina tipografica. Le illustrazioni sono di grande bellezza e fanno buon

uso delle grandi dimensioni delle tavole dell'atlante.

Quello di Bode è l'ultimo grande

atlante celeste illustrato con figure mitologiche e leggendarie e segna la

fine dell'età d'oro iniziata con Bayer.

Gli astronomi trovavano inopportune le

illustrazioni delle costellazioni e gli atlanti professionali cominciarono

a tralasciarle. Con telescopi sempre più potenti, gli astronomi inserivano

sempre più stelle nei loro cataloghi. Alla fine si trovò un

accordo sulla divisione del cielo in 88 costellazioni, divisione che fu poi

ratificata dalla IAU (International Astronomical Union) nel 1930 con l'adozione

delle delimitazioni di E. Delaporte del 1875.

La cartografia astronomica del XIX secolo

vede il suo più alto rappresentante in Friedrich Argelander. Il suo

atlante, del 1843, riporta ben 324.189 stelle.

Neue Uranometrie, si chiama, quasi

a segnare una nuova epoca, come quella che Bayer aveva iniziato due secoli

addietro, con lo stesso obiettivo di disegnare tutte le stelle visibili, ma

con duecento anni di osservazioni in più. L'atlante riporta solo tenui

contorni di figure che rappresentano le costellazioni, curiosamente copie

di quelle di Bayer. Oltre a ciò nessun altro elemento "estraneo" disturba

le tavole: l'obiettivo è fornire posizioni e magnitudini con la migliore

accuratezza possibile.

Con Argelander inizia l'epoca moderna delle

rappresentazioni professionali del cielo.