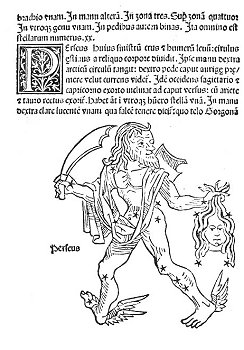

Fino al XV secolo, scienziati e studiosi non

disegnarono carte complete del cielo. Con la scoperta della stampa, rappresentazioni

delle singole costellazioni cominciarono a fare la loro comparsa in alcune

pubblicazioni come il Poeticon astronomicon di Hyginus, stampato a

Venezia nel 1482.

Nel 1515 Albrecht Dürer produsse a Norimberga

la prima carta completa, in due emisferi, che divenne modello ed esempio per

tutte le pubblicazioni successive.

Con il risveglio degli studi di astronomia matematica

nell'Europa rinascimentale, gli scienziati dovettero cominciare a sentire

l'esigenza di avere una mappa del cielo compatta e facilmente riproducibile

con le nuove tecnologie di stampa da poco inventate, simile alle carte geografiche

che usavano esploratori e navigatori.

La fervida immaginazione dell'uomo rinascimentale

trasse alimento dalle figure mitologiche con le quali si identificavano le

costellazioni e che un artista avrebbe potuto interpretare in maniera fantastica.

Il fascino di una lettura artistica delle costellazioni influenzerà

l'immaginazione astronomica per quasi quattrocento anni e darà vita

ad una vera e propria età dell'oro per le rappresentazioni del cielo.

Fra la metà del 1500 e gli inizi del 1800,

la produzione di atlanti celesti coniuga il "rigore" scientifico con l'espressione

artistica. Il risultato è la produzione di oggetti di incomparabile

valore, fra i più bei libri che siano mai stati stampati.

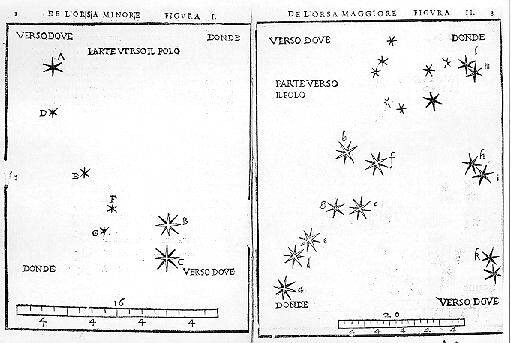

De le stelle fisse di Alessandro Piccolomini,

pubblicato in Venezia nel 1540, viene considerato il primo atlante celeste

"moderno". A differenza di tutti gli altri, le carte riportano solo le stelle,

senza linee che le congiungano per mostrare le note figure delle costellazioni,

né disegni di personaggi mitologici o leggendari.

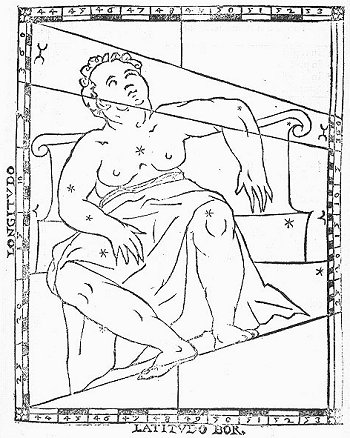

Giovanni Gallucci, invece, produce nel 1588 (Venezia)

il Theatrum mundi inserendo le stelle all'interno di figure disegnate

con uno stile tipicamente cinquecentesco.

Molti degli atlanti e delle carte celesti prodotti

fra il Cinquecento e il Settecento mostrano le costellazioni "al contrario",

cioè come se fossero disegnate sulla superficie di una sfera da un

osservatore che sta all'esterno.

Si tratta, di fatto, di rappresentazioni piane

di globi celesti. Nell'Europa del Rinascimento i globi celesti, ben noti nel

mondo islamico, divennero ornamento delle biblioteche di nobili, scienziati

e studiosi; anzi, l'usanza era di avere una coppia di globi, uno terrestre

e l'altro celeste. Artisti, così è corretto chiamarli, come

Mercator, van Langeren, Hondius produssero oggetti di incomparabile bellezza.

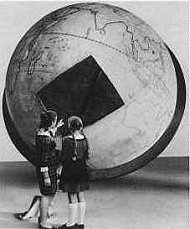

Le dimensioni erano le più diverse; alcuni

erano anche molto grandi, fino a raggiungere i tre e più metri di diametro

di quello costruito nel 1664 per il Duca Federico III di Holstein Gottorp.

Vero e proprio antenato dei moderni planetari, il globo era cavo e poteva

ospitare al suo interno fino a 10 persone che potevano così osservare

"in diretta" i movimenti della sfera celeste.

L'idea fu poi perfezionata da Charles Long che

nel 1758 costruì una sfera di 5.5 metri di diametro, su cui le stelle

avevano dei piccoli fori attraverso i quali filtrava la luce esterna. Rappresentazione

molto realistica del cielo notturno.

L'ultima sfera di questo tipo fu quella di Charles

Attwood del 1913, rimasta fino a pochi anni fa esposta alla Chicago Academy

of Sciences.